|

|

a) zona di penombra tra la zona illuminata e quella buia; anche con sorgenti più puntiformi c’è la zona di “penombra”; variazione delle ombre dello stecchino sulla patata quando essa ruota intorno alla sorgente o viceversa; la stessa cosa succede con il mappamondo.

b) Vedi a)

c) Stecchino e sorgente artificiale: quando l’ombra dello stecchino oltrepassava il circolo d’illuminazione spariva all’osservazione.

d) mappamondo parallelo modello rappresentativo del sistema Terra-Sole.

e) La direzione dell’ombra nel nostro emisfero può essere solo verso sud e viceversa nell’altro.

f) Mappamondo parallelo: modello rappresentativo del sistema Terra-Sole.

g) Non risponde.

Le

domande iniziali su buio, ombra e nero

creano in alcuni vero sconcerto. Occupano così uno spazio di discussione

iniziale eccessivo, visto che le domande volevano solo porre alcuni dei problemi

a cui si doveva procedere a rispondere anche con i lavori successivi.

Questo

problema è stato poi risollevato in seduta plenaria dove però praticamente

tutto il tempo è stato dedicato ai lavori di chimica e a Temperatura e Calore

della mattina e non c’è stato tempo di riaffrontare e puntualizzare problemi

di luce.

Alcuni

corsisti hanno successivamente mostrato tale sconforto a non ottenere dagli

esperti le risposte alle domande su buio,

ombra e nero che ci hanno costretto preparare degli appunti scritti per il

giorno seguente (v.testo riportato di seguito). Gli stessi appunti hanno invece

suscitato in altri corsisti del gruppo luce forte perplessità vissuti come una

contraddizione al nostro stile di intervento complessivo.

Altri

gruppi o componenti singoli sembrano invece porsi fin troppo pochi problemi e

procedere o per tentativi o seguendo suggestioni più che ragionamenti e

osservazioni sistematiche.

Nel

complesso il lavoro è risultato piuttosto compresso, non ha avuto tempi

adeguati né per la sua realizzazione né per la discussione e revisione

successiva e quindi non ha raggiunto lo scopo di “portare alla

concettualizzazione” che sembravamo esserci inizialmente posti.

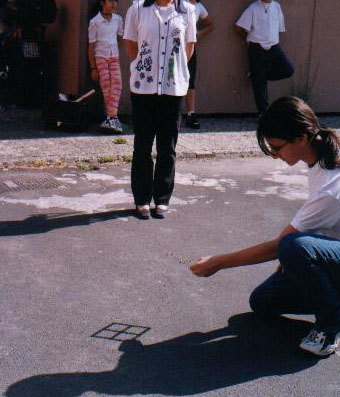

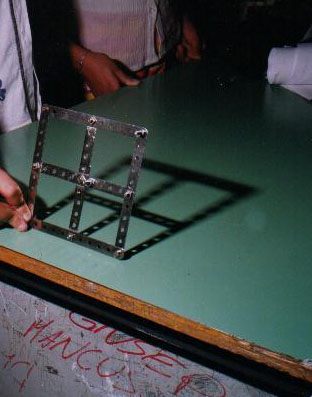

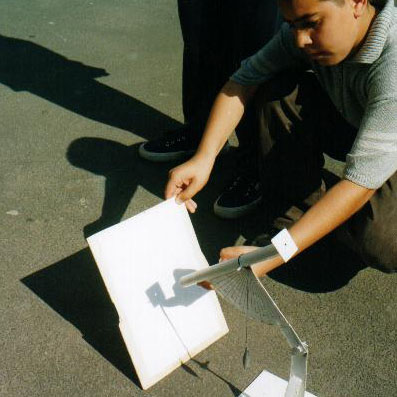

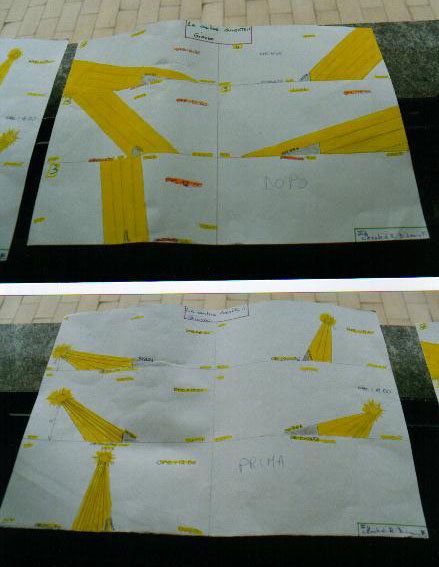

documentazione

fotografica

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

eventualmente

da inserire e rimando al filmato vhs

Scheda esplicativa degli esperti su buio-ombra-nero[1]

Ombra,

buio e nero

si possono considerare tutte come situazioni in cui , per motivi diversi, si

percepisce “assenza di luce”. Cerchiamo

di capire in cosa consistono le differenze tra situazioni che ci hanno portato

nel linguaggio ad avere tre termini diversi per questa assenza di luce.

Richiamiamo innanzitutto una idea

fisica molto generale: quando un oggetto viene colpito dalla luce, in generale

accadono contemporaneamente tre cose:

-

una parte di luce attraversa l’oggetto e passa dall’altra parte

(trasmissione/rifrazione)

-

una parte

viene rimandata verso la sorgente (riflessione/diffusione)

-

una parte

viene intrappolata dentro l’oggetto (assorbimento)

Se

prevale l’assorbimento rispetto alla trasmissione/rifrazione di luce

l’oggetto si considera opaco.

Se si vuole interpretare il colore di

un oggetto bisogna considerare la parte di luce che viene riflessa/diffusa. In

generale colpiti da luce “bianca” (sovrapposizione di diversi colori) gli

oggetti trattengono, assorbono, alcuni colori e ne rimandano (riflettono,

diffondono) altri. La nostra

percezione del colore dipende dalla qualità della luce che colpisce l’occhio

e dalla risposta dell’occhio.

Torniamo

allora al nostro problema

Ombra:

assenza di luce diretta (presenza di luce diffusa)

Per

avere ombra occorre luce proveniente da una sorgente “concentrata” e un

oggetto che rifletta e assorba una alta percentuale della luce che lo colpisce.

Con ombra intendiamo la zona, nello spazio, che si trova “dietro” o

“sotto” l’oggetto (rispetto alla sorgente), cioè la zona in cui non

arriva la luce diretta dalla sorgente. Questa

zona e’ circondata dallo spazio occupato dalla luce diretta . Si crea un

confine più o meno netto tra zona di luce e zona d’ombra, che l’occhio

percepisce se lo spazio d’ombra o di luce vengono intercettati da una

superficie che rimanda luce ai nostri occhi.

Se

ci mettiamo all’ombra, cioè se entriamo nella zona d’ombra, non abbiamo la

sensazione di essere al buio, perché in quella zona arriva comunque luce,

diffusa da tutti gli oggetti, le superfici, che abbiamo intorno e che vengono a

loro volta colpite dalla luce.

La

notte: tra ombra e buio

Vista dall’esterno (vedi mappamondo

parallelo) la notte è “l’ombra della Terra” rispetto al Sole. Stando

sulla Terra si ha una sensazione di buio che però non è mai “completo” per

la presenza di luce diretta proveniente da astri o da sorgenti di luce

“terrestri” e/o per la presenza di luce diffusa, ad esempio dalle nuvole.

Nero: luce

diretta e/o diffusa che colpisce una superficie che a sua volta la diffonde

“poco” .

Si

usa il termine nero quando al nostro occhio arriva luce “priva di colore”

diffusa da una superficie in percentuale molto piccola

rispetto alla luce incidente e alla luce proveniente dall’ambiente

circostante.

Il discorso sul colore ( della luce, degli oggetti) è

difficile da riassumere in poche righe e non può essere fatto studiando solo

le proprietà della luce prescindendo dalla percezione.

Sulla

spiaggia, con un orizzonte molto aperto in tutte le direzioni, in modo

improvvisato e “casuale” N. Lanciano aiuta a riconoscere alcune

costellazioni, alcune stelle e soprattutto i pianeti Giove e Saturno ben

visibili ad oriente e Marte visibile ad occidente, di sera. La presenza della

Luna crescente, che si sposta in modo assai evidente da una sera all’altra,

tra le stelle, ci aiuta a cogliere le differenze tra i corpi fissi e i corpi

erranti del cielo notturno.

Impariamo

ad usare le spanne, col braccio ben teso, per prendere misure di “distanza

angolare” tra gli astri e a valutare “l’altezza” di un astro sopra

l’orizzonte.

Il

racconto di miti aiuta a ricordare e riconoscere gli oggetti del cielo e a dare

un senso alla disposizione nello spazio delle costellazioni. E’ inoltre un

modo, quello di raccontare i miti mentre si osserva il cielo stellato, per

aiutare chi guarda a guardare a lungo, per tutto il tempo della storia, a fare

amicizia e familiarizzarsi con immagini fatte solo di puntini luminosi. E’ un

modo per radicare un guardare a nomi e a immagini evocate che aiuta a ricordare

e a riconoscere. E’ un modo che restituisce ad uno sguardo finalizzato a

capire come si muove il cielo, l’emozione e la complessità del territorio

culturale in cui quell’organizzazione spaziale e temporale hanno preso radici.

|

|

[1] Suggeriamo di guardare al proposito il volume che è stato pubblicato successivamente all’incontro di Belluria da R. Casati, La scoperta dell’ombra, Mondatori 2000