|

|

|||

|

Supporto didattico ALL'ESPERIENZA 1 |

|

|

|

|

|

|

Il colore degli oggetti cambia nelle diverse

situazioni di luce proposte. Possiamo distinguere i diversi colori

degli oggetti solo se questi sono illuminati. Al buio, infatti nessun

oggetto appare colorato. Quindi non sono gli oggetti ad essere

colorati, ma è la luce che li fa apparire tali ai nostri occhi. Un corpo opaco, quando viene colpito da un raggio di luce bianca può assorbirlo completamente risultando così nero, può diffonderlo completamente risultando in tal caso bianco o, infine, può diffonderlo solo parzialmente ed appare ad es. rosso, perché rosso è il colore che viene diffuso. Dopo che il raggio luminoso viene diffuso da un

oggetto colpisce i nostri occhi. All'interno dell'occhio si trovano dei

recettori che sono sensibili ai diversi colori. Quando i recettori

sensibili al colore rosso vengono colpiti mandano stimoli nervosi al cervello, il quale li traduce nei colori: è quindi il nostro sistema

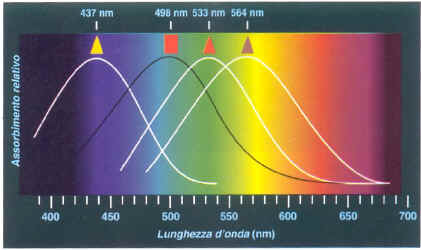

percettivo a creare i colori. Più in particolare, responsabile della

percezione del colore è la retina. Essa è costituita da due tipi di

cellule che, per la loro particolare forma, prendono il nome di coni

e bastoncelli. I bastoncelli permettono una

visione in bianco e nero; i coni consentono la percezione del colore; ce

ne sono di tre tipi: quelli sensibili al rosso (massimo di sensibilità

a 560 nm), al blu (430 nm) e al verde (530 nm).

I coni, colpiti dalla luce, subiscono una

trasformazione chimica in seguito alla quale inviano un impulso nervoso

al cervello che registra la presenza del colore. I coni sono attivi solo

in presenza di luce. Se questa è molto scarsa solo i bastoncelli

funzionano e, di conseguenza, gli oggetti ci appaiono grigi. Il colore, quindi, non è una proprietà

intrinseca di quell'oggetto ma è il risultato di processi che avvengono

nel nostro occhio e nel nostro cervello, è

una qualità della nostra sensazione, anche se esso dipende dalle

proprietà fisiche della sorgente che illumina e dei corpi che vengono

illuminati. "… il colore percepito assumiamo che sia

il risultato di una misura eseguita dall'occhio e di una interpretazione

data dal cervello della composizione spettrale della radiazione

osservata" (K. Nassau - Cfr. A. Frova (a

cura di), 1994, quaderno n°78, Le Scienze). |

|

E’ senz’altro vero che in una certa misura il colore di un oggetto si modifica quando viene illuminato dalla luce solare o da altre sorgenti di luce. Tuttavia questi sono effetti piccoli rispetto a quelli che potremmo attenderci per le variazioni delle proprietà fisiche delle sorgenti. Di fatto i colori degli oggetti tendono a mantenersi relativamente invariati anche per variazioni notevoli della radiazione illuminante. Questo fenomeno percettivo è chiamato costanza del colore. E’ come se il nostro sistema visivo fosse in grado di valutare le proprietà spettrali della radiazione illuminante così da poterne compensare gli effetti sull’apparenza degli oggetti illuminati. Secondo la teoria formulata da Land ( 1986) l’eccitazione prodotta da un oggetto colorato verrebbe considerata in rapporto a tutto quello che gli sta intorno o meglio in rapporto con l’eccitazione media che l’ambiente produce nei tre tipi di coni. Questo confronto permetterebbe di scartare gli effetti che la sorgente illuminante ha tanto su quell’oggetto come su tutto l’ambiente. La costanza del colore non può essere spiegata in modo soddisfacente solo in base a meccanismi retinici e implica certamente fenomeni che avvengono a livello cerebrale. |

CHE COSA FAR NOTARE

CHE COSA FAR NOTARE CHE COSA SUCCEDE

CHE COSA SUCCEDE

PER APPROFONDIRE

PER APPROFONDIRE